Méthode :

Lire le document n°1 ci-dessous, et répondre aux questions qui suivent.

Complément : 📄 Document n°1 : Le bitume

Dans l’Antiquité, ses propriétés avaient une multitude d’applications : l’étanchéité des embarcations, le jointement des blocs de pierre. Les Égyptiens s’en servaient pour recouvrir les chaussées royales, colmater canaux, digues et citernes. Leurs médecins tiraient profit de ses vertus antiseptiques. Leurs dentistes soignaient les caries avec un mélange de bitume et d’argile.

En Amérique du Nord, le bitume trouvé dans le sable bitumeux des rives de l’Athabasca, était utilisé par les tribus indiennes de la région pour imperméabiliser leurs canoës.

Au XVIIème siècle, les artistes graveurs l’utilisent pour reproduire leurs dessins à l’eau forte[*] et les peintres pour lier leurs pigments. En France, dès la fin du XVIIIème siècle, des gisements d’asphalte sont exploités pour l’étanchéité des fortifications et le graissage des essieux de canon.

Au début des années 1820, l’asphalte commence à servir de revêtement pour les trottoirs et les rues de Paris et de Londres.

En 1824, c’est avec du bitume de Judée que Niepce réalise la première photographie de l’Histoire : il place des pierres lithographiques[*]** recouvertes de bitume au fond d’une chambre obscure et obtient l’image fixée d’un paysage.

Inerte, imperméable et insoluble dans l’eau, le bitume constitue un excellent isolant thermique et électrique. Il est utilisé pour réaliser des chapes d’étanchéité en couverture de bâtiments (toiture, cuvelages), imperméabiliser les parois de retenues d’eau (citerne, canalisation, barrage, digue à la mer…) ou fabriquer des peintures, vernis et émulsions pâteuses pour hydrofuger les parois en béton. C’est du bitume qui protège de la corrosion et de l’abrasion les 450 000 km de câbles sous-marins par lesquels transitent une grande partie des communications mondiales.

Coulé dans l’épaisseur des planchers, il réduit la propagation du bruit et les pertes thermiques.

Dans l’industrie automobile, le bitume est utilisé pour amortir les vibrations.

On utilise aussi le bitume pour isoler les piles électriques, assurer l’étanchéité des ouvrages d’art, favoriser la germination et la croissance des plantes sur les surfaces maraîchères, ou optimiser les encres de journaux.

Le bitume est devenu un matériau de base des routes et des voies de circulation urbaines.

Face à l’ampleur de la demande, les gisements naturels ne suffisent pas à couvrir les quelque 100 millions de tonnes utilisées chaque année dans le monde.

De nos jours cependant, les bitumes sont presque exclusivement extraits du pétrole brut lors du processus de raffinage. Au cours de cette étude, nous nous intéresserons au procédé d’extraction des hydrocarbures, issus du pétrole, et des bitumes en particulier.

Le bitume est un hydrocarbure qui s’est constitué naturellement, durant une très longue période, à partir du plancton accumulé et enfoui au fond des bassins sédimentaires. Il contient en moyenne 80 à 85% d’atomes de carbone, 10 à 15% d’atomes d’hydrogène, 2 à 3% d’atomes d’oxygène et, en moindre quantité, des atomes de soufre, d’azote et divers métaux à l’état de traces.

À température ambiante, il est très visqueux, presque solide et présente deux caractéristiques importantes : c’est un agglomérant avec un fort pouvoir adhésif et il est imperméable à l’eau.

On trouve le bitume à l’air libre sous forme de suintements, aux États-Unis, en Israël, au Mexique, au Venezuela et en France (le Puy de la Poix et la mine des Rois de Dallet, situés à proximité de Clermont-Ferrand).

Il existe également des gisements souterrains dans des roches poreuses au Canada et à Madagascar. On parle alors d’asphalte naturel (ou de « sables bitumineux); c’est en fait un mélange de bitume et roche calcaire.

D’après le cahier : « le bitume : histoire d’un matériau routier », édité par l’Union des Syndicats de l’Industrie Routière Française

🏋️ Questions⚓

Question⚓

Q3. (APP) À l’aide du document, proposer une définition des hydrocarbures.

Solution⚓

A1.Q3.

D'après le document, la définition est :

« Le bitume s'est constitué naturellement, durant une très longue période, à partir du plancton accumulé et enfoui au fond des bassins sédimentaires. Il contient en moyenne 80 à 85% d’atomes de carbone, 10 à 15% d’atomes d’hydrogène, 2 à 3% d’atomes d’oxygène et, en moindre quantité, des atomes de soufre, d’azote et divers métaux à l’état de traces. »

« À température ambiante, il est très visqueux, presque solide et présente deux caractéristiques importantes : c’est un agglomérant avec un fort pouvoir adhésif et il est imperméable à l’eau. »

.

Complément : 🎥 Vidéo n°1

Regarder la vidéo suivante (ou scanner le QR-Code suivant), puis répondre aux questions.

Impossible d'accéder à la ressource audio ou vidéo à l'adresse :

La ressource n'est plus disponible ou vous n'êtes pas autorisé à y accéder. Veuillez vérifier votre accès puis recharger la vidéo.

Complément : 🎥 Vidéo n°2

Regarder la vidéo suivante (ou scanner le QR-Code suivant), puis répondre aux questions.

Impossible d'accéder à la ressource audio ou vidéo à l'adresse :

La ressource n'est plus disponible ou vous n'êtes pas autorisé à y accéder. Veuillez vérifier votre accès puis recharger la vidéo.

Complément : 🎥 Vidéo n°3

Regarder la vidéo suivante (ou scanner le QR-Code suivant), puis répondre aux questions.

Impossible d'accéder à la ressource audio ou vidéo à l'adresse :

La ressource n'est plus disponible ou vous n'êtes pas autorisé à y accéder. Veuillez vérifier votre accès puis recharger la vidéo.

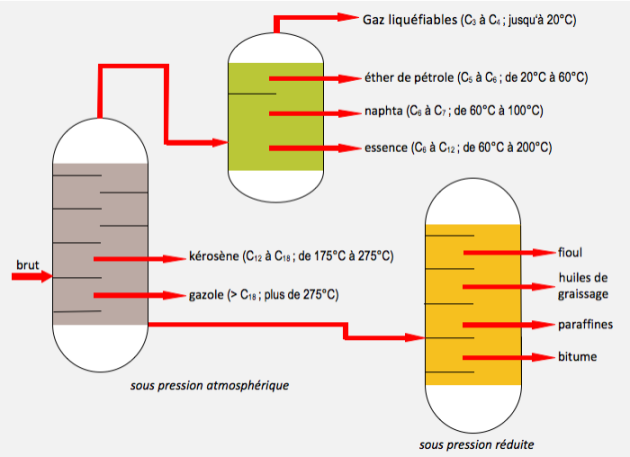

Attention : Remarque

Les notations \(\Large \mathrm{C_i}\) désignent le nombre d'atomes de carbone dans la molécule (\(\Large \mathrm{C_6}\) désigne par exemple les molécules contenant 6 atomes de carbone).

Complément : 📄 Document n°2 : Principe d'extraction des dérivés du pétrole

Complément : 📄 Document n°3 : Quelques caractéristiques physiques d’hydrocarbures

Formule brute | Densité à \(20\ \mathrm{^\circ C}\) | \(\theta_{fus}\ \left(\mathrm{^\circ C}\right)\) | \(\theta_{eb}\ \left(\mathrm{^\circ C}\right)\) |

|---|---|---|---|

\(\ce{CH4}\) | 0,554 | -182.5 | -161.7 |

\(\ce{C2 H6}\) | 1,05 | -183.3 | -88.6 |

\(\ce{C3 H8}\) | 1,55 | -187.7 | -42.1 |

\(\ce{C4 H10}\) | 2,09 | -138.3 | -0.5 |

\(\ce{C5 H12}\) | 0,634 | -129.8 | 36.1 |

\(\ce{C6 H14}\) | 0,66 | -94.0 | 68.7 |

\(\ce{C7 H16}\) | 0,68 | -90 | 98,5 |

\(\ce{C8 H18}\) | 0,70 | -56,5 | 126 |

\(\ce{C9 H20}\) | 0,72 | -54 | 150,5 |

\(\ce{C10 H22}\) | 0,73 | -30 | 173 |

\(\ce{C11 H24}\) | 0,74 | -25,6 | 195,8 |

\(\ce{C12 H26}\) | 0,75 | -9,6 | 216,3 |

\(\ce{C13 H28}\) | 0,76 | -5 | 235,4 |

\(\ce{C14 H30}\) | 0,76 | 5,8 | 253,6 |

\(\ce{C15 H32}\) | 0,77 | 9,9 | 270,7 |

\(\ce{C16 H34}\) | 0,77 | 18 | 287 |

\(\ce{C17 H36}\) | 0,78 | 22 | 302 |

\(\ce{C18 H38}\) | 0,78 | 28,2 | 316,3 |

\(\ce{C19 H40}\) | 0,79 | 32,1 | 329,9 |

\(\ce{C20 H42}\) | 0,79 | 38 | 342 |

Question⚓

Q9. (ANA) À l’aide des documents 2 et 3, proposer une explication au procédé d’extraction des dérivés du pétrole.

Solution⚓

A1.Q9.

L'unité de distillation fonctionne à une température d'environ 360 °C (et à une pression de quelque 2 bars). Elle permet de séparer le pétrole brut en différentes coupes qui constitueront les bases des produits finaux.

Plus le nombre d'atomes de carbone et la température d'ébullition sont faibles, plus les composés se trouvent en haut de la colonne de distillation. De haut en bas, on trouve donc :

des gaz avec un nombre d'atomes de carbone compris entre 1 et 4, comme le méthane,

le naphta, un liquide présentant 5 ou 6 atomes de carbone et qui sera utilisé pour la fabrication des plastiques,

l'essence qui contient entre 7 et 11 atomes de carbone,

le kérosène qui présente jusqu'à 13 atomes de carbone

et le diesel, qui compte jusqu'à 25 atomes de carbone.

Les résidus sont traités sous vide dans une seconde colonne de distillation pour produire des huiles de lubrification industrielles, des paraffines, du fioul lourd et du bitume.

Complément : 🎥 Vidéo n°4

Regarder la vidéo suivante (ou scanner le QR-Code suivant), puis répondre aux questions.

Impossible d'accéder à la ressource audio ou vidéo à l'adresse :

La ressource n'est plus disponible ou vous n'êtes pas autorisé à y accéder. Veuillez vérifier votre accès puis recharger la vidéo.

La vidéo complète est disponible ici (si vous avez le temps en fin de séance).