Exemple : Le phénomène de capillarité

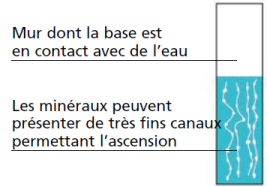

Beaucoup de matériaux de construction sont poreux, leur structure présentant de nombreuses cavités de faibles dimensions (quelques fractions de millimètres). Ces cavités sont souvent reliées entre elles et forment un réseau de très longs canaux (plusieurs mètres) appelés capillaires.

Dans une telle structure, on constate une migration de l'eau liquide sous l'effet d'un phénomène appelé capillarité qui est d'autant plus important que la dimension transversale caractéristique des canaux est faible. La migration, qui a lieu du bas vers le haut, est appelée remontée capillaire et peut atteindre plusieurs mètres.

Pour les étages supérieurs d'une construction civile ou industrielle, la durée d'ascension capillaire peut être très importante et faire apparaître, en plus de l'inconfort thermique, des désordres en surface (efflorescences, taches d'humidité persistantes, chute des plâtres, cloquage des peintures, décollement des papiers peints, moisissures,...) et en profondeur (corrosion donc fragilisation des armatures du béton armé...) et ce, longtemps après l'achèvement et la réception des travaux, alors que tout semblait parfait des mois durant. Ainsi, une maçonnerie en contact avec une source d'eau fonctionne comme une pompe, un buvard.

Objectif du travail

Le travail porte sur une étude comparée des remontées capillaires dans des bâtiments situés dans les terres (avec, dans ce cas, des remontées d'eau douce).

Vous chercherez en particulier à discuter de la possibilité d'utiliser le dispositif expérimental décrit et représenté dans le document fourni pour déterminer la constante de capillarité de l'eau douce.

Complément : [Document n°1] - Principe de l'expérience et éléments théoriques

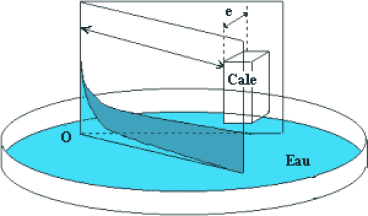

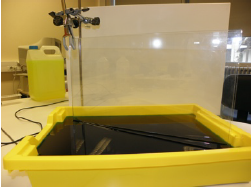

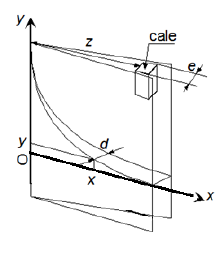

Dans une cuvette contenant une hauteur d'eau distillée, on place verticalement deux plaques de verre soigneusement nettoyées. Une cale est placée de façon à former un angle entre les deux plaques (configuration schématisée ci-contre). On peut aussi maintenir les deux plaques à l'aide d'une pince fixée à une potence (configuration choisie pour l'étude).

On observe alors le phénomène représenté ci-contre : le niveau de l'eau entre les deux plaques n'est plus horizontal et on constate que plus l'écart entre les deux plaques est faible, plus la hauteur d'ascension de l'eau est élevée.

À l'aide d'un feutre, on dessine sur la paroi en verre la courbe formée par l'interface eau-air. On relève les coordonnées \(\large x\) et \(\large y\) de chaque point de cette courbe dans un repère \(\large Oxy\) tel que représenté ci-contre et où l'axe \(\large Ox\) coïncide avec l'interface eau-air lorsqu'elle est horizontale.

La hauteur d'ascension capillaire \(\large h\), soit la coordonnée \(\large y\) sur le schéma, obéit à la loi de Jurin et s'exprime sous la forme :

où :

\(\large g = 9,8\,\mathrm{N.kg^{-1}}\) est l'intensité du champ de pesanteur ;

\(\large \rho\) est la masse volumique du liquide exprimée en ( \(\large \mathrm{kg.m^{-3}}\) ) ;

\(d\) est l'écart entre les plaques (en \(\large \mathrm{m}\)) ;

\(\large A\) est la constante de capillarité du liquide (en \(\large \mathrm{N.m^{-1}}\) ).

À 20 °C et sous la pression atmosphérique l'eau douce a pour masse volumique : \(\large \rho_\mathrm{eau} = 998,25\ \mathrm{kg.m^{-3}}\).

Par ailleurs, on peut montrer que l'abscisse \(\large x\) vérifie : \(\large x = \dfrac{z \times d}{e}\)

📑 Aide supplémentaire à l'utilisation de Regressi⚓

En plus de le fiche méthode mise votre disposition, voici quelques documents d'aide pour réaliser quelques actions particulières avec l'application Regressi.

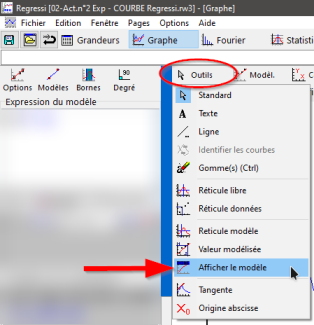

Méthode : Mettre un titre sur votre graphique et afficher le modèle au-dessous du titre.

Lorsque le graphique est affiché, cliquer sur le bouton outils

de la barre d'outils, puis sur « Afficher le modèle ».

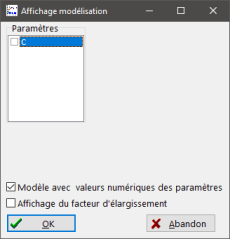

de la barre d'outils, puis sur « Afficher le modèle ».Puis décocher le paramètre pour ne pas avoir sa valeur seule, et cocher la case "Modèle avec valeur numériques des paramètres" pour que l'équation affichée contienne la valeur des paramètres.

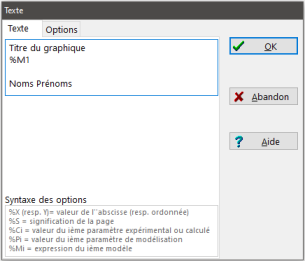

Double cliquer ensuite sur la zone de texte qui est apparue, et ajouter avant le %M1 le titre du graphique.

Méthode : Copier le graphique

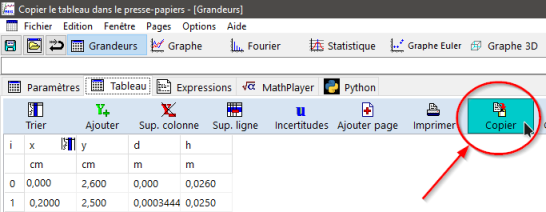

Méthode : Copier le tableau de valeur

Pour copier le tableau de valeur, il faut cliquer sur le bouton « Copier » lorsqu'on affiche le tableau de valeurs :

Le tableau de valeur est alors copié dans le presse-papier. Il est alors possible de le coller dans un traitement de texte.

❔ Questions⚓

Consignes de travail

Vous rédigerez votre compte-rendu sous traitement de texte accompagné d'un fichier tableur comprenant vos données.

Réaliser le montage expérimental décrit dans le document (configuration avec pince).

Question⚓

Q1. Relever les coordonnées \(\large x\) et \(\large y\) des points de la courbe formée par l'interface eau-air. → Utiliser Regressi.

Question⚓

Q2. À partir des valeurs de \(\large x\) et \(\large y\), déterminer les valeurs de la distance \(\large d\) entre les plaques et de la hauteur d'ascension capillaire \(\large h\) correspondante (attention aux unités). → Utiliser Regressi.

Q3. Détailler les démarches suivies. → Document traitement de texte

Consignes de travail

Tracer \(\large h\) en fonction de \(\large d\), puis faire une modélisation appropriée.

Mettre un titre sur votre graphique et afficher le modèle au-dessous du titre.

Indiquez vos Noms et Prénoms.

Copier/coller le graphique ainsi que le tableau de valeurs dans votre document de traitement de texte.

Question⚓

Q4. Quelle est l'équation de la modélisation adaptée à la courbe tracée ? → Regressi + Traitement de texte

(S'aider de l'équation fournie dans le document n°1)

Question⚓

Q5. Quel graphique aurait-il fallu construire pour pouvoir réaliser une modélisation par une fonction linéaire ? (on demande de préciser le (ou les) changement (s) de variable à effectuer). → Document traitement de texte

Question⚓

Q6. En utilisant les résultats de la modélisation, déterminer la valeur de la constante de capillarité \(\large A\) de l'eau douce. → Document traitement de texte + Regressi

Question⚓

Q7. Sachant que la valeur de la constante de capillarité de l'eau douce vaut normalement \(72,8 \ \mathrm{mN.m^{-1}}\) à 20 °C, conclure quant à la validité du dispositif expérimental pour la détermination d'une constante de capillarité. ⟶ Document traitement de texte

Si vous avez du temps, essayer de déterminer l'angle de mouillage qui explique la différence entre la valeur théorique et la valeur expérimentale (voir activité n°3).